Thom Banana SP Underground

Se tem algo muito claro, eu tava pensando, a respeito desse disquinho solo do Thom Yorke, é uma certa obviedade. Não que as músicas sejam óbvias per se, mas se tem alguém que ia me sair com algo assim seria justamente o vocalista do Radiohead. Algo assim como? Bom, aquela coisa: camadas e mais camadas de som eletrônico percussivo, mas fazendo espaços vazios conviverem na boa com uma certa claustrofobia que acompanha tudo que esse cara faz. A única coisa que talvez não seja óbvia nessa história é o quanto esse The Eraser é um disco fácil, bem mais fácil do que muita coisa do Radiohead. Digo, se tu vai atrás de um disco do vocalista do Radiohead, no mínimo tá querendo incomodação. Mas, no fim das contas, eu encontrei menos incomodação do que esperava. Mesmo bases mais esquisitinhas como as de Atoms for Peace, The Clock e Skip Divided são totalmente amaciadas pela linha vocal & pela lembrança de que o terreno já foi preparado pelo Radiohead desde que eles colocaram na rua músicas como Idioteque. Na real eu até li por aí que Thomzinho não teve nem muito pudor em usar sobras de experimentos da sua banda pro disco solo. Ouve Black Swan e vê se não parece que é alguma coisa dos caras. Tá liberado!

Resumindo, tamos falando aqui de uma versão friendly-user dos blips & beats entremeados que fazem a alegria dos fãs de gravadoras como a Warp. Certo que a mão cristalina do produtor Nigel Goldrich é a grande responsável por permitir que tanto cut'n'paste, tanto barulhinho digital, tantos climas, toda essa colcha de retalhos glitch funcione maravilhosamente bem como veículo para a melodia angustiada da voz do Thom Yorke.

(Noves fora, eu deixo a coisa assim: na minha parada particular, depois do Ok Computer, The Eraser é o melhor disco do Radiohead.)

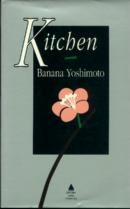

Eu não sei muito como fazer a costura, mas acho que é mais ou menos por aqui: esse disquito do THom Yorke daria uma bela trilha se alguém resolvesse filmar as duas histórias de KItchen. TOu falando desse livro que nos anos 90 deu notoriedade (no Japão) à Banana Yoshimoto. Kitchen foi lançado aqui pela Nova Fronteira e pelo que me consta é a única obra dela em portuguÊs. Comprei na época, gamei e peguei agora pra reler já que recém tinha lido outro dela. Bateu vontade de retornar ao universo e foi uma viagem das mais agradáveis.

Como nas sensações que me assaltaram (!!) ouvindo o disco do Thom Yorke, as duas histórias que compõem o livro também circulam em torno da claustrofobia dos espaços abertos, da colagem de emoções, das cores empasteladas que se indefinem entre angústia e alegria, entre o sorriso e os olhos tristes (que coisa, né). Nas primeiras páginas, a gente é convidado a entrar, com delicadeza, em um mundo aparentemente tranqüilo, quieto, minimalista, querido até. Aos poucos, no entanto, a gente descobre de onde vem o minimalismo e a quietude. Da perda, da morte de alguém próximo. São os tais espaços claustrofóbicos a que me refiro. Tanto em “Kitchen” quanto em “Moonligh Shadow” (como nas histórias de Sueño Profundo), as protagonistas lidam com a morte de alguém próximo (a avó em um caso, o namorado em outro) vivendo seu dia-a-dia comum como se fosse uma sucessão de cenários oníricos, com as bordas meio esfumaçadas tipo efeito bagaceiro de Photoshop.

O hábito de cozinhar em Kitchen e de correr em Moonlight Shadow se transformam em práticas espirituais de aceitação e da certeza de que os amplos espaços abertos não vão preenchidos. O acolhimento de um transsexual ou a amizade do irmão do namorado morto que se veste como a namorada também morta não surgem como bizarrices mas sim como um sutil deslocamento de perceção. Entende? Alguém morreu, a vida é um sonho... só resta flutuar entre um minuto e outro, tentando sobreviver, juntando os pedaços para que alguma coisa faça sentido.

Juntar pedaços, flutuar entre espaços, amontoar camadas transparentes de forma que sobrepostas elas tenham algum sentido: é uma boa maneira também de descrever o disco do São Paulo Underground, aquele projeto da dupla alegria dos -indies-experimentais (o q me inclui às vezes) Maurício Takara e Rob Mazurek (o cara tá morando em Manaus, veja você). Bah, eu escutei todo esse disco no metrô de SP: isso é que é São Paulo Underground rarará. Enfim... o som bateu bonito, viajando olhando pela janela, de uma estação para outra, as pessoas se amontoando dentro do vagão enquanto fora pedaços dos túneis se assucediam, às vezes pedaços da cidade nas partes em que o metrô sobe e vê a luz do dia um pouquinho. Um dia nublado, pesado, levemente claustrofóbico mesmo com seus espaços. O disquinho é assim, sacana: alterna doencitas eletrônicas (Saunda, Um, Dois, Três/The Realm of The Ripper, grooves fabulosos (Pombaral mais laidback, Afrihouse mais tocado, Balão de Gás mais brazuca) e “climinhas” (Olhosss...). Pode ser coisa de publicitário, mas eu lembrei de um colega meu de trabalho me contando de uma palestra dos Irmãos Campanas onde eles explicavam a influência que circular na cidade de São Paulo tinha no trabalho deles. Verdade ou não, o nome e a capa do Sauna, Um, Dois, Três, induz claramente à famosa relação do caos sonoro com o caos urbano. O industrial, o punk, o techno já se valeram disso. Mas os clichês não são clichês por acaso. O que nos resta, de qualquer maneira, é flutuar entre um minuto e outro, tentando sobreviver, juntando os pedaços para que alguma coisa faça sentido. Ou rir de tudo isso, quando der.